活版印刷の発明以後、出版・印刷・製本の境界が曖昧になっていた状況を背景に、17世紀末、フランス国王ルイ14世は「出版・印刷・製本業者は互いの職分を越えてはならぬ」との勅命を下した。製本の権利を失った出版・印刷業者は仮綴じ本を出版するようになった。ヨーロッパでは、このような仮綴じ本あるいは希少本の購入者が、装丁・製本を依頼するのがルリユール職人である。日本では数少ないルリユール職人・伊藤篤さんの話を伺った。

ルリユール(relieur)とは、もう一度〜する/〜し直すを意味する『re-』と、(糸で)綴じるの『lieur』を組み合わせたフランス語で、工芸製本とも呼ばれる。職人の手作業による工芸品としての装丁や製本、その技術のことを指し、依頼を受けてデザイン装丁・製本を施し、一冊の書物に仕上げるルリユールは、ヨーロッパで数百年も続く伝統的な技術である。

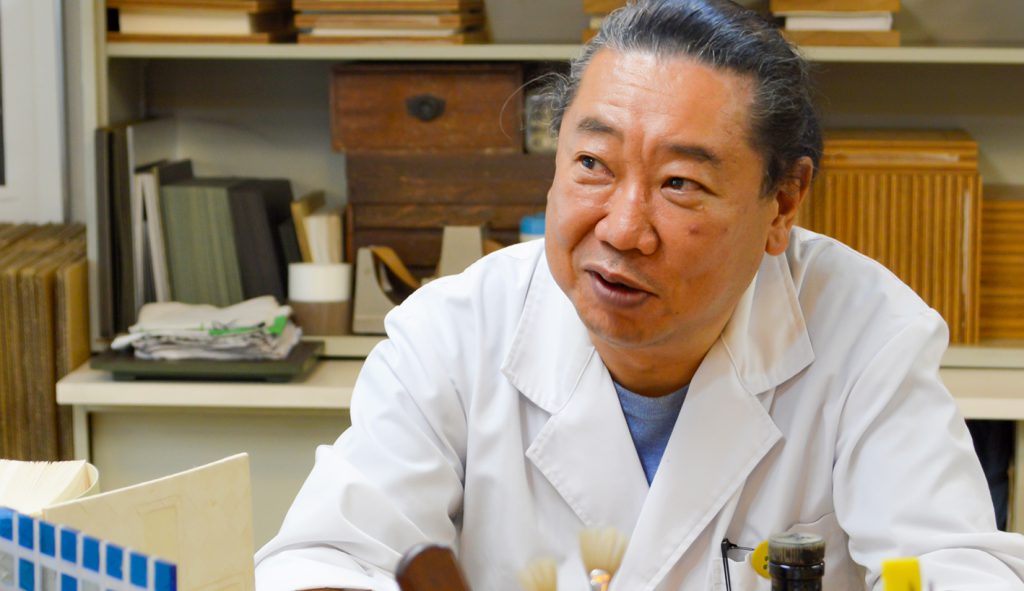

多数の古書店、新刊書店が軒を連ねる本の街、東京・神保町。この街で30年近くルリユールの工房を構える巨匠が、58歳の伊藤篤さんである。祖父の代から東京で製本資材の卸業を営む家に生まれ、10代の頃はデザイナーを目指して都立工芸高等学校で美術を学んだ。しかし、次第にデザイナーという職業に迷いが出てきた伊藤さんを見て、父が紹介したのが、日本のルリユールの第一人者・栃折久美子さんであった。

栃折さんの人間的な魅力に惹かれたことと、母方の祖父が指物師だった伊藤さんは職人の世界に馴染みがあったため、すぐさま弟子入りを決意して一番弟子になった。

栃折さんに3年間師事した後、1982年、ベルギーのブリュッセル国立美術大学ラ・カンブル校ルリユール科に留学。同校の元教授で、栃折さんの師でもあった、ウラジミール・チェケルールさんからも直接学ぶことができたのは貴重な体験であったという。

帰国後は20代の若さで、池袋西武コミュニティー・カレッジに栃折さんが開設したルリユール工房の講師と、東京デザイナー学院のデザイン科講師を務めた。池袋西武の社員として、コミュニティー・カレッジ講座の開発を担当していた女性と親しくなり、後に結婚。1991年に自らの工房『スタジオ・リーブル』を開設し、妻の桃子さんはアートコーディネーターとして伊藤さんをサポートしている。

そして、ヨーロッパ各国で開催されるルリユールの展覧会に精力的に出品し、数々の賞を受賞した伊藤さんは、マエストロの称号を勝ち取り、日本よりも海外で名を知られる存在となっている。

「ヨーロッパでは本の原点は聖書だったんですよ」と伊藤さんは語る。中世ヨーロッパではラテン語の聖書が一般的で、聖書以外の貴重な本も、ラテン語で書かれたものが多かった。そして、ラテン語を読めるのは聖職者や知識階級、上流階級など一部の層に限られていたため、読書は特権階級だけに許された特別な行為だったのである。本が一般に流通するようになってからも、本は仮綴じで簡単な表紙しかない状態で販売されていたので、ヨーロッパの特権階級の人々はルリユール職人に依頼して、好みの装丁に仕立てる習慣が根付いたそうだ。

そのような歴史背景があるため、ルリユールは長い間、ヨーロッパの富裕層や上流階級の習慣、趣味であり、日本人で、しかも一般庶民の伊藤さんがベルギーに留学した際は、なぜ習いに来たのかと訝しがられることもあったという。「家業が製本関係なんだと説明すると納得してくれましたけどね。ウラジミール・チェケルールはもう引退されていて、個人の工房でレッスンをしていたんですが、習っていたのは桁違いのお金持ちばかりでした。一般の人がやるようなものではなかったので、日本では広まらなかったんでしょうね」

ルリユールの古い作品は、一冊1000万円、2000万円の値がつく世界である。伊藤さんも精魂込めて完成させた自らの作品を非常に大切にしている。工房に並ぶ美しい作品の値段を尋ねると、「売る気はないです」と迷わず答える。「注文を受けて適正価格で作ったものはいっぱい人手に渡っています」

ルリユールには多いもので約60もの複雑な工程がある。基本は仮綴じ本を一旦ばらして、紙をプレス機で均一な薄さにしたら、裁断して紙の縁を揃える。それを新しい糸で再び綴じ合わせ、最後に表紙をつけて、豪華な工芸製本が完成する。全工程を終えるまでには大体4週間から5週間はかかり、よりデザイン性の高い装丁をしようと思えば工程も時間も無限に増える。

内容にふさわしい表紙デザインを施すため、本を読了しなくとも、必ず軽くは目を通すそうだ。「単純に知らないものをやってもしょうがないって思うんですよね。僕はつくるのが好きなだけで読書家じゃないけど、この仕事をやってから読むようになりました」

依頼されるのは、好きな本を製本して欲しいという個人の蔵書や、企業の年史、出版社が著者に渡すための贈呈本、部数が少ない限定本などが多いという。

制作する際は、刃物で怪我をしないよう細心の注意を払う。「体は治るけど、本に血がついたら何千年も残っちゃうからね。あとは愛情をもってつくるだけ」

海外で数々の賞を受賞した伊藤さんの技術を日本でももっと広めたいと、アートコーディネーターの妻・桃子さんが企画して、数年前からワークショップを開催している。「製本のことを知らない一般の人でも、文具が好きな人は大勢いますよね。だから自分の手帳や日記を数時間で手軽に装丁できる体験教室があればいいのでは、と考えたんです」と桃子さんは語る。

ルリユールに親しむきっかけになるように、難易度の高くない技術でノートなどが製本・装丁できるワークショップは人気が高い。「最初に提案されたときは驚きました。彼女はこの仕事をしていないからこそ、気がつくことがあるんです。僕にはそういう簡単なものを教えるという発想がありませんでした」

ルリユールを学びに来る人の中には、修復を専門でやりたいという人もいるそうだが、ルリユールと修復の違いをこう説明する。「修復は傷んでいるものを回復させる、マイナスからゼロにするドクター的な仕事です。それに対して、ルリユールはゼロからイチにする仕事。元の状態に戻すのが目的ではないし、変に修理してしまうと良いものになりません」

ルリユールを学ぶには、映画『スターウォーズ』のジェダイの修行のように鍛錬が必要で、フォースが必要だと伊藤さんは語る。「美しい作品をつくりたいという気持ちを持ち続けることが大切だと僕は師匠から教わりました。悪しき心をもっていたら、美しいものはできない。心を正しくもっていないと、正しいものはできないんです。それをこれから学ぶ人にも伝えていきたいですね」