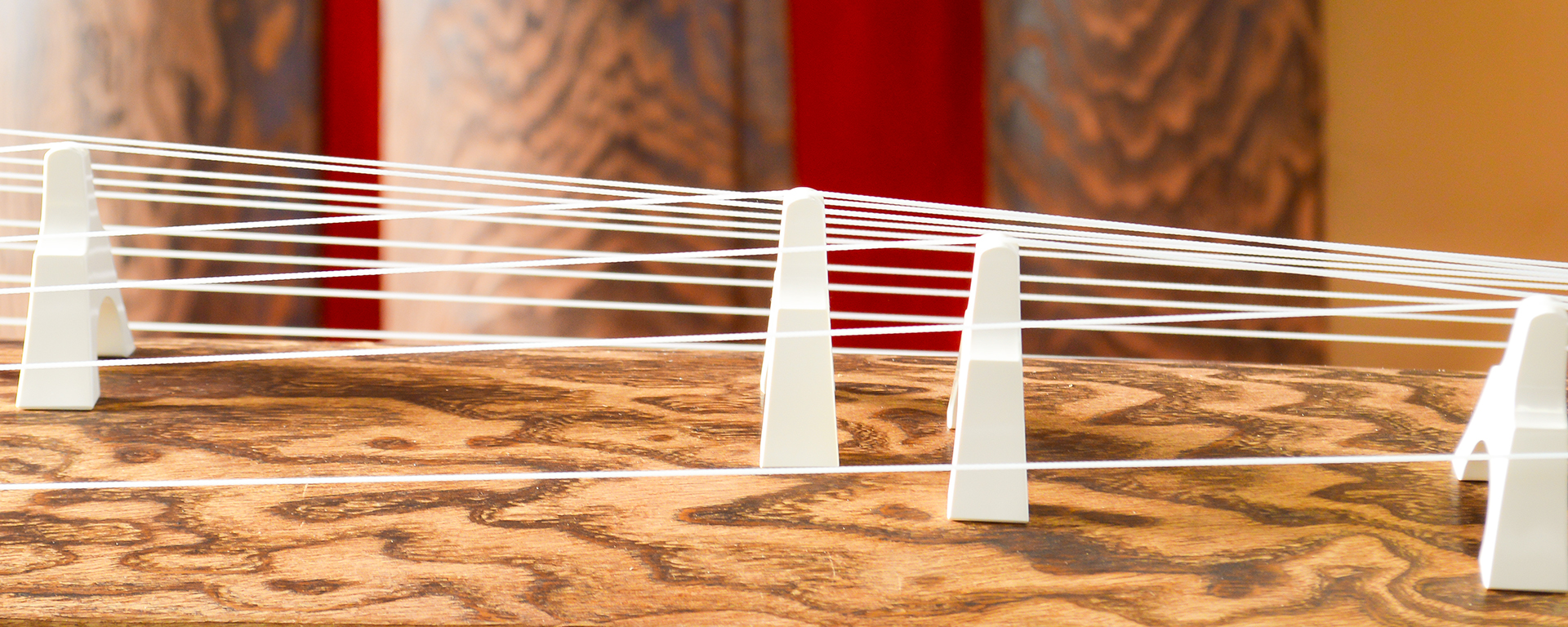

楽器で唯一、経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されている福山琴。熟練された琴職人の手で丹念に仕上げられるが、伝統工芸士である藤井善章さんの手がける福山琴はとりわけ存在感を放っている。半世紀以上にわたって琴職人として培われた経験と実績、そして試行錯誤を繰り返し到達した独自の技法が、国内随一のブランドの中でも他の追随を許さない美しい音色を実現させた。

日本一の琴の生産地である広島県福山市で作られている琴。材質は桐の木で長さ6尺(約180センチ)、すぐれた音色や甲の木目の美しさ、装飾の華麗さで知られる。1985年には楽器として初めて伝統工芸品に指定された。お正月の代表曲である琴の名曲『春の海』は、筝曲家・宮城道雄が父、菅国次郎の出身地である福山の景勝地、鞆の浦をイメージして作ったといわれている。

福山琴は、江戸時代初期に福山城が築かれた頃から製作が始まったとされる。江戸末期に琴の名手、葛原勾当が帰郷し備後・備中で活躍したことで、琴の需要が増えたという。大正のころ、一人の琴職人が全工程を製作するのではなく、甲づくり、彫り、裏回り、作り出し、下足(しもあし)、上足(あげあし)、丸形、装飾と工程別に分業する、当時としては画期的な方法によって福山琴の生産量は増加。音がよい上質な琴を早く大量に、かつ低価格に生産できるようになり、福山は琴の一大産地として知られるようになった。

10代から福山琴の製作に携わり、1977年に独立、藤井琴製作所を立ち上げた藤井さん。「木目のきれいな琴は高級品」「装飾の凝ったものは人気が高い」「甲の裏に施す彫りが音のよしあしに影響する」。これは福山琴についての一般的な捉え方で、それらの要素を満たすものがいい福山琴だと考えられていたし、藤井さんもかつてはそう思っていた。原木の桐の独特の木目や華やかな装飾は、福山琴の特色であり代名詞でもあったのだから、当然といえる。しかし数えきれないほどの福山琴を世に送り出していくうちに、藤井さんには揺るぎない思いが生まれた。

「楽器なのだから音が命。いい音が出てこそ、いい福山琴なんです」

いい音を出すための必要な要素は木目でも装飾でも、彫りでもなかった。藤井さんは研究を重ね、ボディのどこを薄くしてどこに肉を付けるかという厚みを調節することで、美しい音が鳴るという結論にたどり着いた。

藤井さんの福山琴は、屋外で弾いても遠くまで音が響く。音が消えた後も大気中に音の余韻が残っているような、透明感のある美しい音色だ。

藤井さんの福山琴で用いられる原木は、良質なことで知られる福島県三島町の会津桐。寒暖差があり霧もかかる地域で育った桐は雪に絞めつけられながら時間をかけてじっくり成長し、かつ大きく育っても芯に空洞ができないのだという。固く重みがある木質は琴の材質に最適で、木目の美しさも申し分ない。いい音のためには、まずはいい素材で作ることが絶対条件だ。 成形した桐は約1年かけて乾燥させてからボディづくりに取りかかる。まずかんなを使って甲をつくり、続いて甲の裏面を刳る。ここが音の良しあしを決める重要な部分である。どこをどれくらい厚くするか、あるいは薄くするか。その加減がわかっているのは福山琴職人の中でも藤井さんただ一人だ。

と、藤井さん。 裏面に彫りを施したら裏板を取りつけたら、「焼き」の作業となる。1200度という高温の鉄の焼きごてで甲の表面を焼くことで、桐の独特の木目を浮き立たせるのだ。7キロの重さがある焼きごてを扱うのは重労働だが、桐の油を表に出して固くすることで甲に傷もつきにくくなるから妥協はしない。さらっと焼くだけでは甲がまだ柔らかいので、藤井さんは体力を消耗しても念入りに焼きごてを動かす。焼いた後は磨いてつやを出し、装飾を施して完成となる。

これら一連の作業を分業で行うのが福山琴の特徴だ。装飾の高い技巧に定評がある藤井さんだが、音をとことん追求するようになってからはボディづくりに専念している。

「今では自分の作った琴がどういう音を出すか、聞かなくてもわかります」

経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事している技術者の中から、高度な技術や技法を持つものだけが認められる認定資格である伝統工芸士に認定されている藤井さん。だからこそ、後進の育成には気を揉んでいる。

「中途半端な技術で完成度の低い琴しかつくれない職人ならいらない、というのが本音です。そんな琴を世に送り出しては、福山琴の名がすたれます。けれどやる気もあって技術も着実に身につけていく若い職人には、教えられることはどんどん教えたいし、後継者となってくれたらうれしいですね」

琴職人に必要な要素を尋ねると、「ものづくりが好きなこと。手先は器用だといいけれど、不器用でも努力する人のほうがずっと大事です」。何でも器用にこなす人はあまり苦労せずにできるので、『こんなものか』とそこで追求をやめてしまうこともあるそうで、努力し続ける人が最終的には残っているという。

よりよい音のための新たな技法には迷わず取り組んだ藤井さんは、その柔軟な思考で今後も福山琴という伝統工芸を担っていくのだろう。最後に、福山琴をつくる醍醐味を聞いた。