古くから養蚕業が盛んであった秩父市。地元の養蚕農家が売り物にできない規格外の繭を使って糸を紡ぎ、自分達のための野良着を織ったのが秩父銘仙の始まりといわれている。

かつては秩父市民の約7割が織物関連の仕事に携わっていたが、現在、昔ながらの方法で秩父銘仙をつくる織物屋はわずか数軒しか残っていない。秩父の先人が残した貴重な技術と志を次世代に繋げようと奮闘を続けている、秩父市の逸見織物(へんみおりもの)を訪れた。

秩父銘仙は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に織る平織りの絹織物で、埼玉県秩父市でつくられる国指定の伝統的工芸品である。1908年に秩父地域出身の坂本宗太郎が特許を取得した『ほぐし捺染』技術によって大胆で華やかな柄が可能になり、大正から昭和初期にかけて女性が気軽に纏えるおしゃれ着として一世を風靡した。

埼玉県秩父市の逸見織物は、現在三代目として活躍する逸見恭子さんの祖父が1927年に創業した秩父銘仙の老舗で、今年で90年目を迎える。着尺銘仙(着物用の銘仙の反物)に限れば、日本の年間生産総数の83.4%を逸見織物の銘仙が占めるほど有名な織物屋である。

三代目として忙しい毎日を送る恭子さんだが、高校を卒業した後は美容師を目指して専門学校に通い、家業を継ぐつもりは全くなかったという。だが初代の祖父が体調を崩し、病床で「後を継いで欲しい」と頼まれたことがきっかけとなった。

日本の近代化を支えた養蚕業と織物業界が時代とともに縮小し、その当時、秩父銘仙をつくる織物屋が逸見織物だけになっていた状況にも心を痛めていた。子どもの頃から家業を手伝う職人と一緒に食事をし、時間があるときには彼らの手伝いをしていた記憶も頭をかすめた。そして20歳のとき、三代目となることを決意した。

三代目といえども最初の10年は下働きをしながら先輩達に教えてもらう毎日が続いたが、30年経った今では人に教える立場になった。経営を支えるために織物の仕事をしながらアルバイトに出かけていた苦しい時期もあったが、辞めたいと思ったことは一度もない。

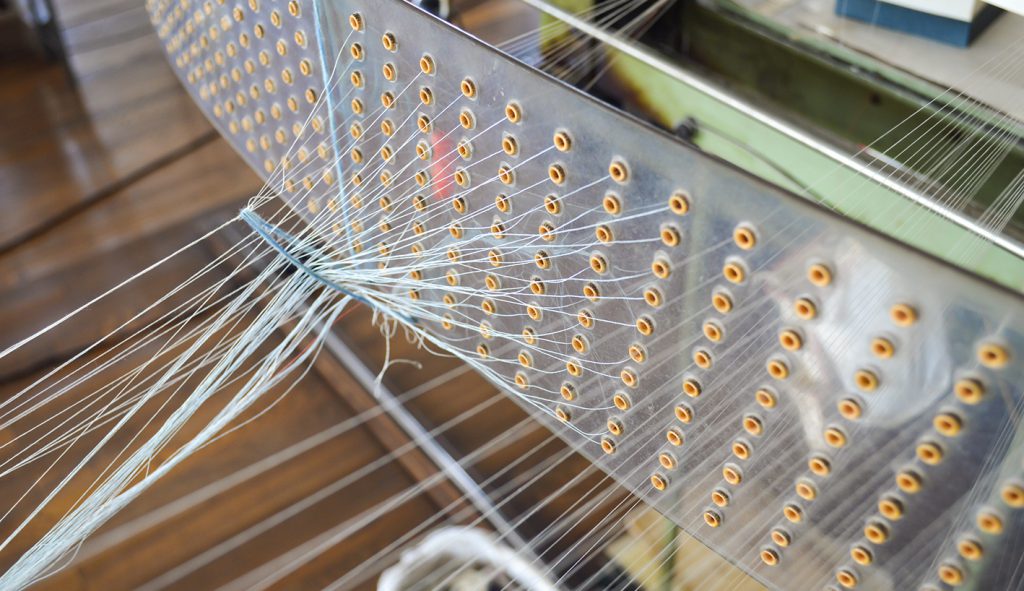

経糸と緯糸を交互に織る平織りの絹織物のことを銘仙という。織るときには1,360から1,600本もの経糸がずれないよう仮の緯糸でところどころを留めた状態にし、糸に染色する。その後、仮織りした緯糸を抜きながら本織りしていく『ほぐし織り』あるいは『ほぐし捺染』と呼ばれる高度な技術で織られている。

糸の状態で染めるため、普通の着物と違って表も裏も同じ柄になり、裏表のない生地になるのが大きな特徴だ。表が褪せたり汚れたりしたときには、裏を使って容易に仕立て直せることも人気を集めた理由である。経糸と緯糸に違う色を使うことで、見る角度によって色が変わる玉虫効果は高級感を感じさせる。

古くから養蚕が盛んだった秩父で、様々な絹製品を作るかたわら規格外の繭を使って織られた野良着が秩父銘仙の原点である。しかし秩父銘仙の需要が減り、養蚕農家も激減した現在では規格外の繭が出ることもなくなり、正規の絹糸を使用してつくられている。

多くの伝統工芸品がそうであるように、秩父銘仙も分業制で成り立っている。着物一着分の反物を仕上げるまでには様々な工程が必要で、逸見織物のような織元のほかに、糸を染める捺染屋、図柄を描く型紙屋など各工程を担当する専門の職人が存在し、全工程を含めると注文が来てから完成するまでに約3カ月はかかるという。しかし、どの工程でも後継者不足が深刻で、工程によっては今まで秩父にあった工場が廃業したため他県に依頼しなければならない部分も出てきたという。秩父銘仙を織る織物屋はゼロから数軒に増えたが、業界全体として後継者問題が一番の課題だ。逸見織物で現在働いているのは二代目の父親、叔父、織物歴69年の倉林さん、そして恭子さんの4人である。恭子さん以外の3人は80歳前後となり、長年かけて培ってきた彼らの貴重な職人技を次世代に繋いでいきたいと恭子さんは考えている。

「秩父銘仙に興味をもって覚えたい、働きたいと来てくれる方はいるのですが、秩父銘仙も着物自体も需要が減っているので、どこの工場でも雇用することが難しいんです。うちも今の生産量なら4人でまわせてしまうのですが、みんな高齢ですし、後継者は必要です」。

見習い職人が織物工場で働いて食べていくのは難しいが、パートぐらいの給料が稼ぎたい方には丁度いいのでは、と恭子さんは語る。逸見織物には秩父市が以前から行っている後継者育成事業を卒業した方や、新聞やインターネットなどのメディアを介して秩父銘仙を見た方が織り方を学びたいと訪れることがある。恭子さんは以前から、希望者にはできるだけ時間をとって教えている。市内はもとより県外から来る方も増えており、年齢層も大学生から70歳近い方までと幅広いそうだ。

「伝統的なものをいいと思ってくれる人がいるんですね。秩父が誇る織物だし、かつて母や祖母が自宅で織っていたように自分も織ってみたいと習いに来る地元の方もいます。職人として工場で働くことにこだわらず、いずれは起業したり、独立して教室を開いたりすることを目標にするのもいいと思います」。

秩父銘仙の良さをより多くの人に知って欲しいという気持ちから、新しい試みにも挑戦している。“普段着の着物”という従来のイメージにとらわれず振り袖をブライダルフェアで発表したり、東京の服飾専門学校と共同で反物をデザインしたり、現代の生活スタイルに合わせた新しい秩父銘仙を模索している。秩父の観光拠点『秩父ふるさと館』内に設けた逸見織物の出張所では秩父銘仙のヘアアクセサリーやバッグ、名刺入れなどの小物も販売しており、人気は上々だ。

また、経済産業省がバックアップする、銘仙の五大産地のうち秩父と足利の事業者が銘仙を服地として復活させるプロジェクト『スタイル*メイセン』に参加し、2017年1〜2月にかけて東京の松屋銀座をはじめとする有名百貨店で秩父銘仙で仕立てた洋服を発表した。このプロジェクトは大きな反響を呼び、多数の一般客と報道陣が集まった。今後は海外進出も視野に入れているという。

「秩父銘仙は2013年に国の伝統的工芸品に指定され、これからが重要な時期だと思います。よく続けているねと皆に言われますが、織機の音を子守唄のように聞いて育った私にとって、秩父銘仙はとても身近で当たり前のような存在なんです」。